「サラリーマンのかたわら別会社の役員をする」これっていいのかな?と一瞬躊躇する人も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。

家族の会社。友人の会社。あるいは個人的に副業ビジネスとして……。いずれにせよ「役員」という肩書が気になるところです。本業の会社との間で問題になることはないのでしょうか?

この記事では、「サラリーマンが別会社の役員をすることは問題ないのか」や「できるだけ本業に差し支えない方法」を解説いたします。

本業が続けづらくならないよう、全体像や注意事項を把握してから判断してみてくださいね。

Table of Contents

サラリーマンが別会社の役員をしてもいいものかどうか

副業で、別会社の役員をしようと考えています。ただ、直感的に、本業の会社との間で揉める気がしていて……。

問題ない場合と問題がある場合があります。今から見ていきましょう。

まず前提として、サラリーマンが別会社の役員をすること自体、法律上は問題ありません(職業選択の自由)。

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

引用:日本国憲法22条|e-Gov法令検索

ただし、会社の規定に反する可能性があります。他会社の役員であっても、本業の会社では「副業」扱い。アルバイトなど通常の副業の場合と同様、「会社の副業規定に反しないかどうか」が問題となります。

【副業規定】役員をしてもいいものか?実際に確認する方法

それでは実際に、会社の副業規定を見ていきましょう。副業規定は、会社の「就業規則」で確認できます。

規定関係は小難しくてあまり読みたくはないですね……。

トラブルを防ぐためにも副業規定の確認は重要ですよ。

就業規則は次のような方法で公開されています。

就業規則の基本的な公開方法

- 従業員が確認できる場所に掲示

- 各従業員に配布

- 共有サーバーで公開

※ 従業員が10人以上の場合、公開は義務。

参照:労働基準法89条|e-Gov法令検索

副業規定には次のようなものがあります。

副業規定の例

- 副業が全て認められる

- 【禁止例①】役員はOKだがアルバイトはNG

- 【禁止例②】役員もアルバイトもNG

副業がすべて認められている場合は、他会社の役員をしてもペナルティなどの心配はありません。問題は、副業に関して一定の制限がある場合です。

それでは、2つの禁止例をそれぞれ見ていきましょう。

【禁止例①】役員はOK、アルバイトはNGの場合

アルバイトなど、別会社に雇用される場合のみ制限するパターンです。つまり、会社と雇用契約を結び、労働者として働くのはNGということですね。

この場合、役員はどういう扱いになるのでしょうか?

役員は会社と「委任契約」を結び、労働者としてではなく経営者側として働きます。具体的には、「代表取締役」「取締役」「会計参与」「監査役」のことで、「会社法」で役員として定義されている役職です。

そのためこのような規定の場合、企業して役員となることも可能ということになります。

▼ 会社設立して経営側になる方、副業で役員としてコンサルティングをされる方には、こちらの記事が役立ちます。ぜひご覧ください。

【禁止例②】役員もアルバイトもNG

就業規則で禁止する副業を「他社に雇用、役員に就任」と、明記しているパターンです。この場合、役員もアルバイト(雇用)も、両方禁止です。

でも、上では職業選択の自由って言ってましたよね?

副業は法律違反ではありませんが、会社からペナルティを受ける場合があるということです。

そもそも副業って禁止していいの?

実際に、裁判では以下の場合に副業禁止を認めています。

各企業においてそれを制限することが許されるのは、労務提供上の支障となる場合、企業秘密が漏洩する場合、企業の名誉・信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合、競業により企業の利益を害する場合

引用:副業・兼業の促進に関するガイドライン|厚生労働省HP

「名前だけの役員」「役員報酬ゼロ」も副業禁止対象か?

役員とは言っても、新しく会社を設立する友人や家族から「名前だけでいいから役員になってほしい」と頼まれたという人もいると思います。この場合、役員として実際に仕事をしたり役員報酬を受け取ったりしないこともありますよね。

名前だけの役員は副業とは言えない気もしますが……、ダメなのでしょうか?

結論から申し上げますと、「処分されるリスクはある」といえます。役員報酬を全くもらわない場合も同様です。

上で書いた法律や裁判例から考えると、本来副業の禁止は「副業が実質的に会社に損害を与える場合」に認められるものです。そのため本当に「名前だけ」の役員の場合は裁判を起こせば処分を無効にすることはできるかもしれません。

しかし、副業を禁止されている会社で役員をやっていたことがバレた場合、実質の働き方がどうあれ揉める可能性は十分にあるので注意しましょう。

『会社バレ』を防ぐ対策方法

たとえ会社が副業を認めていても、堂々と副業はしづらいという人も中にはいらっしゃるでしょう。

会社にバレるパターンはある程度決まっています。対策をしておくと安心ですね。

対策をしていても100%バレないわけではありません。問題のない範囲で副業しましょう。

【事前準備】バレる原因を知っておく

副業を会社に知られたくない人は対策として「絶対に他人に言わない」「インターネット上に書き込まない」と自分から気をつけている人がほとんどだと思います。しかし、たとえ自分から漏らさないように気をつけていても、思いもよらないところからバレてしまうことがよくあります。

ズバリ!役員として副業する際によくあるバレ方は①登記、②住民税、③社会保険の3つです。

よくあるバレる理由

- 登記:会社の登記はオンラインで公表され、役員名が載っている

- 住民税:副業による収入増で本業の会社での給与天引き額が変化する

- 社会保険:社会保険料算出のため、本業の会社に副業収入を記載した社会保険の通知が届く

このうち、登記は役員特有のバレ方ですね。

その他、オフィスへの出入りや街中での会議、あるいは知人・取引相手から漏れる等の危険もケアが必要です。

意外にも「副業している現場を見られる」「うっかり口が滑る」なんてことも。気をつけましょう。

続いて、会社バレを防ぐ具体的な対策を解説していきます。

【対策①】登記からバレるのを防ぐ方法

役員の名前が公開されている登記からバレるのは、役員特有のリスクです。

登記に載せないようにしてもらうことはできないんですか?

役員の登記は法律でも定められている義務なので避けられません。

たとえ「名前だけ」の場合でも、役員登記を怠った場合は、会社法の規定により罰金(過料)を支払うことになります。

(過料に処すべき行為)

第九百七十六条 ・・・取締役、会計参与・・・は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。

一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。

引用:会社法976条1項|e-Gov法令検索

登記が公表されているのは確かにリスクを感じますが、実際に登記を見られることはあるのでしょうか?

本業の会社の関係者に偶然登記を見られる可能性は、あまり高くはありません。しかし登記はオンラインで公開されているので、本業の会社の関係者が、あなたの名前や役員をする会社を意図的に検索した場合は、間違いなくバレてしまいます。

ちなみに、登記はこちらのサイトで誰でも簡単に見ることができます。

このような登記の関係から、特に役員になる場合は普通の副業と比べ会社にバレるリスクは高めになるので、それなりの覚悟は必要です。

【対策②】住民税からバレるのを防ぐ方法

「名前だけ役員」ではなく、実際に仕事をして役員報酬をもらう場合は住民税対策が必要です。

そもそも住民税からどうやってバレるのか、あまり想像がつきません……。

住民税からバレるのは給与から住民税を天引きする時です。

住民税でバレる仕組み

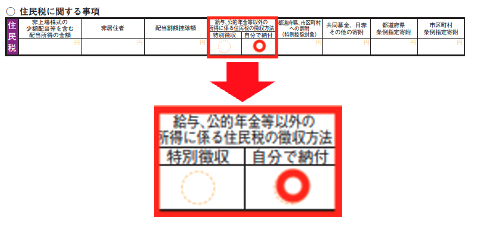

住民税は会社が給与から天引きし、あなたの代わりに納税してくれています(「特別徴収」といいます)。

この住民税額はあなたの住む市区町村から本業の会社に通知されますが、特に対策をしていない場合、副業収入を含む住民税額が通知されることになります。

そのため副業の収入によって給与天引きする住民税の金額が増え、会社の担当者が「あれ?副収入があるのでは?」と勘づく可能性があるのです。

対策として、副業の役員報酬分の住民税のみ、自分で納付する方法を取ります(「普通徴収」といいます)。これは確定申告や住民税の申告の際に、以下のように記入するだけで手続きできます。

逆にこの手続きをしなかった場合、自動的に特別徴収になってしまうので注意しましょう。

100%普通徴収にできるとは限りません。特別徴収しか出来ない市区町村もありますので、確定申告後に市区町村に念押しすると確実です。

そもそも確定申告は必要なのか?

住民税対策で確定申告の話が出てきましたが、役員として働く場合確定申告は必要なんですか?

一般的な副業と同様、副業収入(役員報酬)が年20万円以下の場合は、所得税の確定申告は免除になります。ただし、確定申告をしない場合は副業収入の額に関わらず住民税の申告が別途必要になります。

住民税分の申告が漏れていた場合、最悪会社に連絡が行きます。副収入を得る場合、税金関係の手続きには注意しましょう。

さらに詳しく知りたい方は下の国税庁HPをご覧ください。

同族会社の役員の場合、役員報酬が20万円を超えなくても確定申告が必要な場合があります(お金を貸し付けて利子をもらった場合など)。

【対策③】社会保険料からバレるのを防ぐ方法

まず、社会保険料からどのようにバレるのか解説していきます。結論から言うと副業の会社でも社会保険に加入した場合、必ず本業の会社にバレます。

2箇所以上の会社で社会保険に加入すると、それぞれの会社に「二以上事業所勤務被保険者決定及び標準報酬決定通知書」などの書類が送られます。これは、会社が給与から天引きする社会保険料を計算するためのものです。

2つの会社で社会保険に加入した場合、それぞれの会社で徴収する社会保険料は本業と副業の収入の合計に応じて決まることになります。そのため、それぞれの会社に通知する必要があるのです。

社会保険料は会社で加入するものなので、住民税のように個人で支払うことはできません。そのため、副業の会社でも社会保険に加入した場合、必ず本業の会社にバレることになるのです。

それなら、副業の会社で社会保険に加入しないようにするしかないんですね。

そうですね、ただし別会社の役員として「常勤性が高い」と認められる場合は、別会社で社会保険に加入する必要があるので注意しましょう。

「常勤性」の判断基準には次のようなものがあります。

常勤性の判断方法

- 定期的に出勤しているか

- 役員会に出席しているか

- 従業員にどの程度指示・監督しているか

- 役員との連絡調整の状況

- 会社に対する意見・影響力

- 会社から報酬が支払われているか

会社にバレないように役員をする場合、本業と副業のバランスが大事になるんですね!

本業も、他のやりたいことも、大切にしてくださいね。応援しています!

まとめ

ポイント

- サラリーマンが別会社の役員をするのは法律上問題ないが会社の副業規定によっては処分される可能性も!

- 会社にバレたくない場合は、登記・住民税・社会保険に要注意!

この記事では「サラリーマンが別会社の役員をするのは問題ないのか?」と、「会社にバレないための対策」をお話してきました。

人生、やりたいことは色々ありますよね。人それぞれ事情もあります。今日の記事を参考に、本業に差し支えない形で役員として働けることを願っております。